O título de conde da Cunha fora dado de juro e herdade, por carta de 14 de Março de 1760, a D. António Alvares da Cunha,

|

| Vista de Lisboa (tomada da margem sul), Alexandre-Jean Noël. Cabral Moncada Leilões |

"tendo consideração aos notáveis e distintos serviços que D. Luís da Cunha me fez, por espaço de sessenta e dois anos sucessivos, nos lugares de desembargador do Porto e da Casa da Suplicação até o ano de 1696, e depois dele, e até seu falecimento, nos empregos de enviado extraordinário na corte de Londres, de embaixador extraordinário e plenipotenciário no congresso de Utreque, e de embaixador nas cortes de Londres, Haia, Madrid e Paris, atendendo as sucessivas representações com que o sobredito suplicou os referidos serviços lhe fossem despachados em benefício da casa de seus pais e do administrador dela, seu sobrinho D. António Alvares da Cunha,

|

| António Álvares da Cunha (c. 1700-1791). 1.° Conde da Cunha, Vice-rei do Brasil. Instituto Histórico Brasileiro |

contemplando ao mesmo tempo os serviços pessoais com que o dito D. António se tem distinguido também por sua profissão militar até o posto de capitão de mar e guerra das fragatas da armada, e nos empregos de governador e capitão general da praça de Mazagão e do reino de Angola", etc. Carta do título de conde da Cunha, na província do Minho, de juro e herdade, erigindo-se o dito lugar logo em vila. — Chancelaria de D. José, livs. 72,°, fl. 85, e 69, fl. 49. (1)

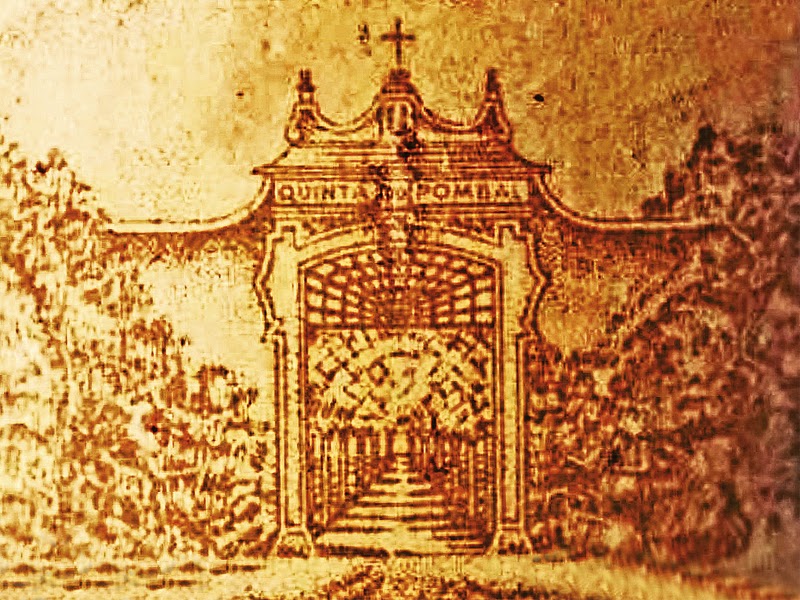

À semelhança de outras quintas do concelho de Almada, a Quinta de São Lourenço beneficia de uma situação geográfica privilegiada, localizando-se no cume de uma encosta que desce até ao Tejo, onde existiu, outrora, um pequeno ancoradouro de acesso directo à propriedade [...]

|

| Vista da parte ocidental de Lisboa, Alexandre Jean Noel, início da década de 1790 FRESS |

São muito escassas as informações disponíveis que se referem a São Lourenço. Pouco ou nada sabemos sobre a sua origem, e a cronologia que avançamos tem por base o inventários do conjunto de azulejos que reveste boa parte dos espaços da casa, e que ainda se conserva no local. A edificação da casa de habitação, de um piso único, deverá remontar ao século XVII.

Assim o indicam as suas principais características arquitectónicas, corroboradas pela existência de azulejos seiscentistas, de padrão azul e branco, no alpendre e na fachada (DUARTE; MANGUCCI, 1998, p. 57).

Assim o indicam as suas principais características arquitectónicas, corroboradas pela existência de azulejos seiscentistas, de padrão azul e branco, no alpendre e na fachada (DUARTE; MANGUCCI, 1998, p. 57). Com planta em forma de L, o edifício é composto por uma ala residencial, e por outra, mais comprida, onde se integra a capela, prolongada por anexos destinados a fins agrícolas. A fachada principal é antecedida por uma estrutura formada por colunas toscanas sobre um soco alto.

No alçado imediatamente perpendicular, a capela destaca-se pelo portal, encimado por frontão triangular e cruz na empena, denunciando uma arquitectura de influência pombalina. O espaço interno divide-se em três naves, separadas por colunas toscanas (aliás, esta é a ordem empregue em toda a quinta), e com tribunas.

A abóbada da nave é pintada, e este espaço separa-se da capela-mor através de um arco triunfal de colunas também toscanas [...]

A depuração e linearidade do desenho evoca o gosto seiscentista, também presente no portão de acesso a este amplo terreiro definido pela habitação. De arco de volta perfeita, com aparelho rusticado, exibe, ao centro, a pedra de armas dos Cunha [encimada por elmo com viseira barrada], proprietários da Quinta.

O terreiro é delimitado por um muro recortado, formando uma série de bancos. Uma lápide com a data de

|

| Quinta de S. Lourenço, lápide com data de 1663. Património Cultural |

Mas serão os azulejos do interior que estabelecem uma cronologia de intervenções. Assim, em 1742 terão sido encomendados os painéis mais conhecidos deste conjunto, aplicados na sala principal da casa. Um deles, com o brasão dos Cunha, exibe a data referida.

|

| Painel de azulejos com as armas fa familia Cunha. flickr |

Seria, contudo, a iconografia naval, com representações de batalhas, desenhos de navios, e instrumentos náuticos que tornaria notados estes azulejos. (2)

Recheio azulejar: sala de entrada - silhares em azul e branco, com representação heráldica datada - 1742 - e painéis representando animais, alguns refeitos recentemente; sala contígua com silhares em azul e branco com cenas palacianas, revivalistas; cozinha do lado oposto com azulejos de figura avulsa;

|

| Quinta de S. Lourenço, Painel de azulejos. flickr |

sala nobre com lambril em azul e branco, atribuível ao período de grande produção joanina, com 3 grandes painéis representado várias caravelas, um estaleiro naval com uma nau a ser lançada ao mar (cortado por chaminé de lareira), um grupo de geógrafos e navegadores rodeando globos terrestres e experimentando instrumentos de medição da latitude pelo sol, vários painéis menores com figuras masculinas segurando instrumentos de navegação marítima;

|

| Quinta de S. Lourenço, Painel de azulejos. Museu de Marinha |

sala contígua - silhares em azul e branco, com cenas palacianas; casa de jantar - composição enxadrezada recente; pequena sala contígua à anterior - cenas palacianas com molduras rococó (c. 1760/70), algumas refeitas na Fábrica de Santana; varanda alpendrada - composições em axadrezado recentes; capela - silhar de padronagem na nave, figurativo na capela-mor, com cenas hagiográficas em azul e branco, com cercaduras polícromas (c. 1760/70).

Nas paredes da nave, sobre o arco triunfal e do lado oposto sobre a tribuna, 2 cartelas rococó em estuque com figurações emblemáticas de S. Sebastião e S. Lourenço.

No espaldar de acesso ao túnel, no jardim, um brasão gravado sobre o vão de acesso e uma lápide em latim datada de

Sabemos que os pintores de azulejos não pintavam à vista os navios autênticos, nem iam para as docas com a intenção de representar os navios existentes tão fielmente quanto possível. O papel dos navios nas composições azulejares era meramente simbólico e destinado a ser apreciado por uma sociedade que não era muito literada nas complexidades do desenho de navios.

Em alguns casos parece que os artistas tentaram adaptar as imagens das gravuras numa tentativa de as fazerem mais portuguesas, como no caso da Quinta de São Lourenço, o simplificando o desenho. Nas palavras de Maria Alexandra Gago da Câmara: "A circulação das gravuras e a sua cópia através da Europa originou representações em azulejo, especialmente essas com lazer e paisagens idealizadas, que não são necessariamente uma realidade nacional. mas em vez disso supra-nacional, que ilustra uma série de valores comuns à época, tais como a invocação da vida do país e um certo modus vivendi" (Câmara, 2005: 163).

A Quinta de São Lourenço no Pragal, perto de Lisboa, tem um programa decorativo interessante que consiste em cenas relacionadas com o mar e a navegação, que datam de 1742, baseadas em gravuras holandesas.

Uma delas apresenta cenas de um estaleiro naval e mostra a construção de um grande navio à esquerda, quase completo, de acordo com a princípio de construção "o esqueleto primeiro". Um grupo de trabalhadores à esquerda do navio puxa um cabo enquanto que outros escolhem madeira para a estrutura do navio. Atrás deles está um pequeno grupo de nobres, olhando para os navios, provavelmente representando os donos do navio. Uma vez que o navio não está completo não é possivel dizer que tipo de navio será [?].

|

| Quinta de S. Lourenço, Painel de azulejos. Museu de Marinha |

O lado direito do painel é ocupado por outro grupo de trabalhadores calafetando um outro grande navio, que está querenado com a ajuda de uma barcaça (Raposo and Reis, 1994: 110, 111; Simões, 2010: 454).

Três dos painéis da Quinta de São Lourenço, Pragal, apresentam navios isolados, um em cada painel, quase certamente reproduções de gravuras holandesas, todos eles representados com grande detalhe.

Um mostra uma galé com remadores levemente desenhados e uma cruz de malta na ré. Perto do navio está um pequeno barco a remos com um nobre de pé.

|

| Galé remada a scaloccio (quatro ou cinco remadores por remo), Quinta de S. Lourenço. Museu de Marinha |

O segundo painel representa um grande navio de guerra com a bandeira holandesa, três mastros, castelo de popa e de proa, e uma lindamente detalhada figura de proa de uma sereia segurando uma coroa.

|

| Quinta de S. Lourenço Painel de azulejos. Museu de Marinha |

O ultimo painel, talvez o mais interessante, revela um navio mais pequeno do que os precedentes, que é baseado nos navios holandeses mas tem a bandeira portuguesa e outras características como uma vela triangular [?] (Raposo e Reis, 1994: 114, 115; 2010: 454) .

|

| Quinta de S. Lourenço, Painel de azulejos. Museu de Marinha |

A batalha naval apresentada na Quinta de São Lourenço, Pragal, de 1742 e baseada em graviuras estrangeiras, tem sido identificada como a batalha de La Hogue (1692), apesar do facto dessa batalha ter sido travada entre ingleses, franceses e holandeses, e que apenas as duas ultimas bandeiras possam ser identificadas nesse painel.

|

| Batalha naval entre navios com proa ao estilo do século 18 e popa ao estilo do século 17 na Quinta de São Lourenço. Museu de Marinha |

Mostra dois navios de guerra disparando um contra e o fumo esconde detalhes de ambos os navios. Atrás deles podemos entre as velas de dois navios semelhantes (Raposo and Reis, 1994: 114; Simões, 2010: 454). (4)

Pelo grande augmenlo que tinham tido todas as Capitanias meridionaes, e sobretudo pela guerra pendente no Rio da Prata, achando-se ameaçado o territorio do Rio Grande do Sul pela rapida invasão de Cevallos [Dom Pedro de] daquelle Continente, resolveu El-Rei mudar a metropoli do Brasil, da Bahia para o Rio de Janeiro; e para 1.° Vice-Rei e Capitão General de mar e terra foi nomeado D. Antonio Alvares da Cunha, Conde da Cunha, por Carta Patente de 27 de Junho de 1763.

|

| António Álvares da Cunha (c. 1700-1791). 1.° Conde da Cunha, Vice-rei do Brasil. Literatura Rio de Janeiro (Nireu Cavalcanti) |

Chegando ao Rio de Janeiro, tomou posse a 10 de Oulubro do mesmo anno, e governou até o dia 17 de Novembro de 1767, em que foi rendido.

|

| Arsenal do Rio de Janeiro, no sopé do morro de São Bento. Criado em 29 de dezembro de 1763 pelo Vice-rei Antônio Álvares da Cunha, 1° Conde da Cunha. O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro na História, 1763-1822 |

No pouco tempo, que durou a sua administração, reparou todas as fortalezas desmanteladas, levantou a da Praia Vermelha, fez construir na ilha das Pombas dois grandes armazens para deposito da polvora, e. uma armaria na fortaleza da Conceição; na fralda do morro de S. Bento assentou o arsenal da marinha, onde se fabricou a nau S. Sebastião [v. São Sebastião (nau)], e na ponta da Misericordia edificou uma grande casa para o trem de artilharia, que hoje serve de arsenal do exercito; e ultimamente foi este celebre administrador quem creou o Hospital dos Lazaros em S. Christovão, como logo se dirá. (5)

(1) Anselmo Braamcamp Freire, Brasões da Sala de Sintra. Vol. I, Coimbra, ,Imprensa da Universidade, 1921

(2) Quinta de São Lourenço... habitação e dependências da lavoura, capela (São Sebastião)...

(3) Casa e Capela da Quinta de São Lourenço

(4) The representation of vessels in early modern portuguese tile

(5) José Inácio de Abreu e Lima, Sinopse ou dedução cronológica dos fatos mais notáveis da história do Brasil, Pernanbuco, 1845

Artigo relacionado:

Palença de Baixo

Leitura adicional:

Oceanos n° 17, 1994: Raposo F. H., Os Azulejos náuticos da Quinta de São Lourenço, p. 109-115

O Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis : 1763 - 1808 (pesquisa: conde da cunha)

Guerra e sociedade: a situação militar do Rio de Janeiro no Vice-Reinado do Conde da Cunha, 1763-1767

Joaquim Manuel de Macedo, As Mulheres de Mantilha, Vol. I, Rio de Janeiro, 1870

Mais informação:

Cronologia do Rio de Janeiro colonial em Imagens

Carlos Couto, Os Capitães Mores de Angola

Arquivo Histórico Umltramarino [Governador e Capitão-General de Angola 1753-1758]

Jardim da Quinta de São Lourenço

As quintas da "Outra Banda": de um passado rural a um futuro cultural